2024年09月04日

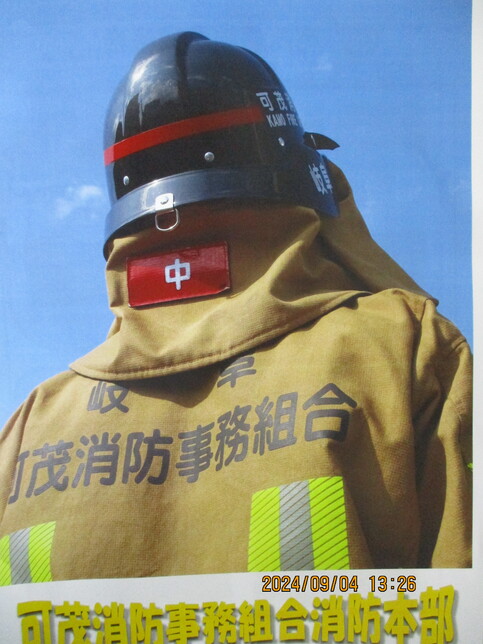

職場見学「可茂消防事務組合」

9月4日(水)10:30~12:00 放課後等デイサービスの活動の一環として、美濃加茂市加茂川町にある可茂消防署事務組合へ職場見学&体験に行ってきました。

9月4日(水)10:30~12:00 放課後等デイサービスの活動の一環として、美濃加茂市加茂川町にある可茂消防署事務組合へ職場見学&体験に行ってきました。

今日の見学では、救急救命士の柴田さんとレスキュー隊員の尾関さんが案内並びに説明をしてくださいました。

今日の見学では、救急救命士の柴田さんとレスキュー隊員の尾関さんが案内並びに説明をしてくださいました。

A班では、はじめにポンプ車や大型水槽車などの緊急車両を見せていただきました。

A班では、はじめにポンプ車や大型水槽車などの緊急車両を見せていただきました。

35mの高さまで届くというはしご車の説明では、特別にはしごの先端のゴンドラに乗せていただけました。

また、この可茂消防署には、南海トラフ地震など大規模災害に備えて、全国で30台、岐阜県に唯一の「拠点機能形成車」(いざというときの災害救助の対策拠点になる車両)が配備されていることを教えてもらいびっくりしました。

また、この可茂消防署には、南海トラフ地震など大規模災害に備えて、全国で30台、岐阜県に唯一の「拠点機能形成車」(いざというときの災害救助の対策拠点になる車両)が配備されていることを教えてもらいびっくりしました。

救助工作車の説明では、車の中に閉じ込められた人を救助するための、どでかいはさみのような工具を、実際に持たせてもらいましたが、あまりの重さに腰が砕けそうになりました。

救助工作車の説明では、車の中に閉じ込められた人を救助するための、どでかいはさみのような工具を、実際に持たせてもらいましたが、あまりの重さに腰が砕けそうになりました。

続いて、放水や意識を失った人の救助を体験させてもらいました。

続いて、放水や意識を失った人の救助を体験させてもらいました。

放水体験では、実際の防火服やヘルメットを付けさせていただき、放水しました。これも、あまりの水圧で、放水の瞬間、後ろ向きにに飛ばされそうになったのには面食らいました。鎮火までに一般家屋で1~2時間は放水を続けるということで、相当の体力が必要な仕事だということがわかりました。

また、意識を失った人を安全な場所へ避難させる活動も、70キロのダミーを使って体験させてもらいましたが、自分たちのイメージの中の70kgとは全く違い、実際は、独りではほとんど持ち上がらない重さだったことに驚かされました。

また、意識を失った人を安全な場所へ避難させる活動も、70キロのダミーを使って体験させてもらいましたが、自分たちのイメージの中の70kgとは全く違い、実際は、独りではほとんど持ち上がらない重さだったことに驚かされました。

最後に、尾関さんへのインタビューで、仕事のやりがいについて伺ったところ、今年の1月1日に発生した能登半島沖地震での体験を通して、次のように語ってくれました。ちなみに、尾関さんは、被災地緊急支援のため、寸断された道路を、艱難辛苦珠、何とか通れるようにしながら、1月3日にやっとの思いで珠洲市に入り、がれきの中から4名の尊い命を救ってみえます。

最後に、尾関さんへのインタビューで、仕事のやりがいについて伺ったところ、今年の1月1日に発生した能登半島沖地震での体験を通して、次のように語ってくれました。ちなみに、尾関さんは、被災地緊急支援のため、寸断された道路を、艱難辛苦珠、何とか通れるようにしながら、1月3日にやっとの思いで珠洲市に入り、がれきの中から4名の尊い命を救ってみえます。

—1月1日、「能登半島沖で地震発生」の報を受け、1時間後には可茂消防署から珠洲市に向けて、被災地緊急支援隊の第一陣が出動しました。ところが、いたるところで道路が塞がり、被災地に入ったのは、1月3日のことでした。こんなに遅くなってしまってごめんなさい、という思いで被災地に入った時、我々を目にした住民の方々が、口々に「わざわざ、遠くから駆けつけてくれて、本当にありがとう」と言ってくださったのを聞いたとき、この仕事をしていて本当に良かった、と思いました。—

レスキューの仕事のやりがいを語る尾関さんの目はキラキラと輝き、その表情は自信と誇りに満ちていました。

レスキューの仕事のやりがいを語る尾関さんの目はキラキラと輝き、その表情は自信と誇りに満ちていました。

尾関さんは、中学時代からレスキューの仕事に就きたいというあこがれをもって、体力づくりなど努力をしてきたそうです。

今日は、自信と誇りをもって続けられる自ら仕事を見つけることの大切さとかっこよさを実感した職場見学&体験になりました。

柴田さん、尾関さんはじめ、可茂消防事務組合の皆様、お忙しい中(私たちの体験中、実際に救急車の出動が1件ありました)、丁寧な対応をしてくださり、本当にありがとうございました。

2024年09月03日

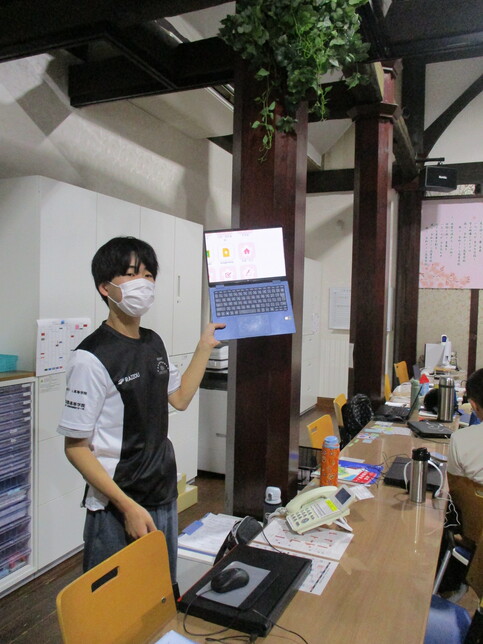

トリコム防災ページのデモ

9月1日は、「防災の日」です。また、先月8月8日、日向灘で起きた地震の直後、「南海トラフ地震注意報」が出され、日本中がざわついたのは記憶に新しいところです。

9月1日は、「防災の日」です。また、先月8月8日、日向灘で起きた地震の直後、「南海トラフ地震注意報」が出され、日本中がざわついたのは記憶に新しいところです。

そんな状況を踏まえつつ、先日、トリコムの機能に追加した「地震・防災」ページの使い方デモを、9月3日(火)の朝礼の時間に行いました。

令和さくらトリコムに新たに加わった「地震・防災」のアイコンをクリックすると

令和さくらトリコムに新たに加わった「地震・防災」のアイコンをクリックすると

(1) 避難する前の心得

(2) 学院から一番近い避難所の地図

(3) 災害伝言ダイヤル「171」のかけ方

(4) 消防庁の地震防災マニュアル

(5) 警視庁 「地震のときはこうしよう」

などの情報を即座に取り出せるように設定されています。

また、さらに地震や大雨などの非常時には、通常使っている欠席・遅刻連絡のページを活用して、安否確認を行うことも出来ます。

また、さらに地震や大雨などの非常時には、通常使っている欠席・遅刻連絡のページを活用して、安否確認を行うことも出来ます。

今回のデモでは、実際にこの機能を用いて、安否確認の練習も行いました。次々と送られてくる「A男、~避難所にいます。」や「B子、無事です。」、「森、生きてます。」といった個人の安否情報が、確実に一覧表に表示されるのを確認することができました。

今回のデモでは、実際にこの機能を用いて、安否確認の練習も行いました。次々と送られてくる「A男、~避難所にいます。」や「B子、無事です。」、「森、生きてます。」といった個人の安否情報が、確実に一覧表に表示されるのを確認することができました。

このような機能を使う状況が、起こらないにこしたことはありませんが、「備えあれば憂いなし」です。

このような機能を使う状況が、起こらないにこしたことはありませんが、「備えあれば憂いなし」です。

一度、お子様とトリコム「地震・防災」ページを話題にしていただければ幸いです。

2024年09月02日

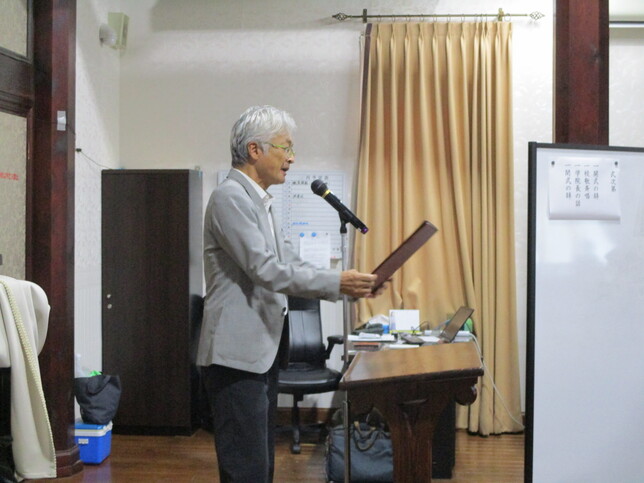

着任式&2学期始業式

9月2日(月)10:00~ 心配された台風による警報も発令されず、予定通り令和6年度2学期始業式が開催されました。

9月2日(月)10:00~ 心配された台風による警報も発令されず、予定通り令和6年度2学期始業式が開催されました。

始業式に先立って、4月から研修生として学院の仕事について修練を積んでいた学院の卒業生、青山さんの着任式が行われました。

本来なら、10月1日からの正式採用予定でしたが、成績優秀により、研修期間を1カ月前倒しして、本日より正職員としての勤務となりました。

本来なら、10月1日からの正式採用予定でしたが、成績優秀により、研修期間を1カ月前倒しして、本日より正職員としての勤務となりました。

立場が変わり、責任も重くなりますが、後輩たちの見本となるべく、臆せず弛まず、しかしこれまで通り無理のないペースで仕事を進めてください。

続いて行われた2学期始業式で、学院長からは「明蓬館高校の2学期は、スクーリング(11月25日~11月24日)や単位認定試験(11月25日)、マイプロの校内締切(12月20日)と主要な行事が目白押しであることからもわかる通り、1年の仕上げの学期と言っても過言ではありません。…スクーリングでの学習や生活を意識した自律的な学校生活を送れるといいですね。」という話がありました。

続いて行われた2学期始業式で、学院長からは「明蓬館高校の2学期は、スクーリング(11月25日~11月24日)や単位認定試験(11月25日)、マイプロの校内締切(12月20日)と主要な行事が目白押しであることからもわかる通り、1年の仕上げの学期と言っても過言ではありません。…スクーリングでの学習や生活を意識した自律的な学校生活を送れるといいですね。」という話がありました。

2024年08月29日

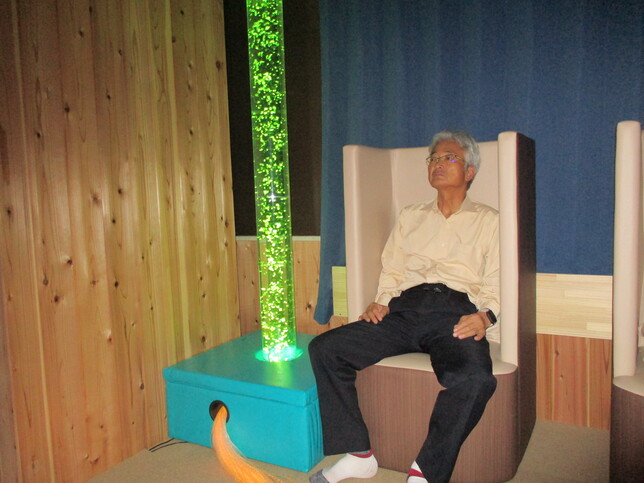

「瞑想」とスヌーズレンルーム

最近話題のデヴィッド・JP・フィリップス著「最適脳」を読んでいます。この本では人間の感情や行動を司る6つの脳内物質について書かれていますが、「社会に出て自律的な生活を営む生徒の育成」を目標に掲げる学院にとって、大変、示唆に富んだ内容になっています。

最近話題のデヴィッド・JP・フィリップス著「最適脳」を読んでいます。この本では人間の感情や行動を司る6つの脳内物質について書かれていますが、「社会に出て自律的な生活を営む生徒の育成」を目標に掲げる学院にとって、大変、示唆に富んだ内容になっています。

その中の一節「自分の思考や決断を自分でコントロールする能力(自律力)を身に付けるために避けて通れないのは、睡眠、食生活、運動、瞑想の4つである。」を目にしたとき、「瞑想」という言葉が思わず目に留まりました。

なぜなら、この「瞑想」という耳慣れない言葉と先ごろ可茂自悠学舎内に完成した、東海地方では初お目見えとなる「スヌーズレンルーム」(静養室)がピ、ピ、ピッと結びついたからです。

そこで、8月29日(木)の午前、古田先生と二人で瞑想体験をするため、可茂自悠学舎に出向き、出来上がったばかりのスヌーズレンルームの扉を開けることにしました。

そこで、8月29日(木)の午前、古田先生と二人で瞑想体験をするため、可茂自悠学舎に出向き、出来上がったばかりのスヌーズレンルームの扉を開けることにしました。

ルーム内に足を一歩踏み入れるとそこは別世界。全体照明を落とした暗い部屋の中、色とりどりの優しい光の流れる照明や内部に泡の発生するオブジェ、体全体を優しく包み込むソファーや耳元から音楽の流れるマットレス、そして色の変わるボールプールにアロマ発生装置など、心を落ち着けるための様々な装置が完備され、瞑想するために最適な環境が整えられています。

ルーム内に足を一歩踏み入れるとそこは別世界。全体照明を落とした暗い部屋の中、色とりどりの優しい光の流れる照明や内部に泡の発生するオブジェ、体全体を優しく包み込むソファーや耳元から音楽の流れるマットレス、そして色の変わるボールプールにアロマ発生装置など、心を落ち着けるための様々な装置が完備され、瞑想するために最適な環境が整えられています。

「最適脳」に紹介されていた瞑想の仕方「あぐらをかいて座り、全身をリラックスさせ、視点を定めて、深い呼吸を3回。…」に則って瞑想体験を行いました。

「最適脳」に紹介されていた瞑想の仕方「あぐらをかいて座り、全身をリラックスさせ、視点を定めて、深い呼吸を3回。…」に則って瞑想体験を行いました。

同書には瞑想の効果について次のように述べられています。

――瞑想は不安やストレスを予防し、苦痛を和らげ、ネガティブな考えを減らし、うつを緩和し、孤独感も減らし、社交のやる気を上げ、自己認識を向上させ、クリエイティビティと集中力と記憶力を改善し、共感力も高めてくれる。――

今日は15分ほどの体験でしたが、とてもリラックスした気分になれました。現在、令和さくら高等学院の部活動に、おそらく岐阜県初となるであろう「瞑想部」を作ろうと画策中です。

みなさんも一度、スヌーズレンルームを体験されてはいかがですか?

体験希望の方は、お気軽に可茂自悠学舎(0574-66-1831:兼松)までお問い合わせを!!

2024年08月27日

真夏の登竜門(3)「子猫カフェ」の巻

8月27日(火)12:30~ 予てから動物関係の仕事に興味のあった3年生のSさんが「こねこカフェ サンクチュアリ」へ職場体験を兼ねてボランティアに行ってきました。

8月27日(火)12:30~ 予てから動物関係の仕事に興味のあった3年生のSさんが「こねこカフェ サンクチュアリ」へ職場体験を兼ねてボランティアに行ってきました。

この「こねこカフェ」は、お茶を飲みながら、自由に歩き回る猫たちを撫でたり、おもちゃであやしたりすることで、日頃のストレスを発散し、リラックスできる癒し空間です。

この「こねこカフェ」は、お茶を飲みながら、自由に歩き回る猫たちを撫でたり、おもちゃであやしたりすることで、日頃のストレスを発散し、リラックスできる癒し空間です。

今回のボランティア体験は、以前から猫カフェに興味のあったSさんが、たまたま入った「サンクチュアリ」でボランティアを募集していることを知り、学院を通して応募、実現の運びとなったものです。

今回のボランティア体験は、以前から猫カフェに興味のあったSさんが、たまたま入った「サンクチュアリ」でボランティアを募集していることを知り、学院を通して応募、実現の運びとなったものです。

始めに通されたのは、保護された猫が飼育されているバックヤードで、掃き掃除や、水やり、ケージ掃除やトイレ掃除などを行いました。

始めに通されたのは、保護された猫が飼育されているバックヤードで、掃き掃除や、水やり、ケージ掃除やトイレ掃除などを行いました。

表の喫茶コーナーの華やかさとは裏腹に、バックヤードでの猫のお世話は正直言って大変でしたが、やっていくうちに、逆にこれまで感じたことのないようなやりがいがメラメラと湧いてきました。

表の喫茶コーナーの華やかさとは裏腹に、バックヤードでの猫のお世話は正直言って大変でしたが、やっていくうちに、逆にこれまで感じたことのないようなやりがいがメラメラと湧いてきました。

そんな感情が湧いてくるもの、事前にお店のスタッフの方から、このバックヤードにいる仔猫たちが、人間の身勝手な理由で捨てられた保護猫であることを聴いていたからもしれません。

そんな感情が湧いてくるもの、事前にお店のスタッフの方から、このバックヤードにいる仔猫たちが、人間の身勝手な理由で捨てられた保護猫であることを聴いていたからもしれません。

中には「シャーッ」と威嚇してくる猫もいますが、彼らの生い立ちを考えれば無理もないと、許せてしまいます。逆に、人に捨てられたという辛い過去をおくびにも出さず、トイレ掃除をしているとじゃれて邪魔しに来る人懐っこい仔猫ちゃんもいます。

先輩スタッフの方から、生き物の命を預かる仕事なので、病気になれば病院に連れて行ったり、最悪の場合は死とも向き合ったりしなければならない大変な仕事であると聞いたときは少し怖気づきましたが、保護猫たちの居場所づくりというやりがいには大いに共感を覚えました。

先輩スタッフの方から、生き物の命を預かる仕事なので、病気になれば病院に連れて行ったり、最悪の場合は死とも向き合ったりしなければならない大変な仕事であると聞いたときは少し怖気づきましたが、保護猫たちの居場所づくりというやりがいには大いに共感を覚えました。

大変お忙しい中、快く対応してくださった堀部様はじめスタッフの皆様、本日はありがとうございました。

29日もお邪魔しますので、よろしくお願いします。

- キーワード検索

- キーワードを入力

- カレンダー

- 月別の日記一覧

-

- 2025年04月 (4)

- 2025年03月 (13)

- 2025年02月 (10)

- 2025年01月 (4)

- 2024年12月 (11)

- 2024年11月 (8)

- 2024年10月 (14)

- 2024年09月 (14)

- 2024年08月 (8)

- 2024年07月 (17)

- 2024年06月 (6)

- 2024年05月 (11)

- 2024年04月 (16)

- 2024年03月 (6)

- 2024年02月 (7)

- 2024年01月 (7)

- 2023年12月 (8)

- 2023年11月 (7)

- 2023年10月 (13)

- 2023年09月 (17)

- 2023年08月 (3)

- 2023年07月 (10)

- 2023年06月 (5)

- 2023年05月 (13)

- 2023年04月 (13)

- 2023年03月 (9)

- 2023年02月 (12)

- 2023年01月 (5)

- 2022年12月 (6)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (6)

- 2022年09月 (7)

- 2022年08月 (3)

- 2022年07月 (5)

- 2022年06月 (7)

- 2022年05月 (9)

- 2022年04月 (9)

- 2022年03月 (2)

- 2022年02月 (4)

- 2022年01月 (3)

- 2021年12月 (6)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (3)

- 2021年09月 (4)

- 2021年07月 (2)

- 2021年05月 (2)

- 2021年04月 (3)

- 2021年03月 (2)

- 2021年02月 (3)

- 2021年01月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (7)

- 2020年10月 (2)

- 2020年09月 (5)

- 2020年08月 (3)

- 2020年07月 (4)

- 2020年06月 (4)

- 2020年04月 (3)

- 2020年02月 (3)

- 2020年01月 (1)

- 2019年12月 (3)

- 2019年07月 (2)

- 2019年06月 (1)

- タグ一覧

- 投稿者一覧