2025年03月13日

3月13日、岐阜県教育委員会義務教育課の澤村 秀彦先生を始め可茂教育事務所教育支援課の服部 孝義先生、岩三 大介先生の3名の先生方が可茂自悠学舎に来られ、通室している子どもたちの様子や施設、設備を見学されました。その折に自悠学舎が大切にしていることや子どもたちの現状や学習や生活の様子についてお話をさせていただきました。また自悠学舎内のスヌーズレンルームにも足を運んでいただき体験していただきました。

3月13日、岐阜県教育委員会義務教育課の澤村 秀彦先生を始め可茂教育事務所教育支援課の服部 孝義先生、岩三 大介先生の3名の先生方が可茂自悠学舎に来られ、通室している子どもたちの様子や施設、設備を見学されました。その折に自悠学舎が大切にしていることや子どもたちの現状や学習や生活の様子についてお話をさせていただきました。また自悠学舎内のスヌーズレンルームにも足を運んでいただき体験していただきました。

先生方からは自悠学舎の環境や施設設備、運営の考え方や方向性、学校連携の実際について説明を差し上げ、共感的にお話を聞いてくださいました。そして通室している子どもたちの多様な学びが確保されていることを認め、励ましてくださいました。

先生方からは自悠学舎の環境や施設設備、運営の考え方や方向性、学校連携の実際について説明を差し上げ、共感的にお話を聞いてくださいました。そして通室している子どもたちの多様な学びが確保されていることを認め、励ましてくださいました。

可茂自悠学舎では、まもなく開校1年を迎えます。現在、体験生徒も含めて9名の子どもさんが自悠学舎に通ってきてくれています。こうした子どもさんたちが学校に登校しないできない理由は一人一人が違います。また、考え方や感じ方も違います。それでも自悠学舎に通うことができるようになり、だんだん元気になり、仲間同士の関わりをそれぞれが楽しみにしていて、お互いを認め合う雰囲気というものが出来てきています。そうした雰囲気の中で過ごす子どもたちは日々変化してきています。その小さな変化が子どもたちの成長につながっていることを実感しています。

可茂自悠学舎では、まもなく開校1年を迎えます。現在、体験生徒も含めて9名の子どもさんが自悠学舎に通ってきてくれています。こうした子どもさんたちが学校に登校しないできない理由は一人一人が違います。また、考え方や感じ方も違います。それでも自悠学舎に通うことができるようになり、だんだん元気になり、仲間同士の関わりをそれぞれが楽しみにしていて、お互いを認め合う雰囲気というものが出来てきています。そうした雰囲気の中で過ごす子どもたちは日々変化してきています。その小さな変化が子どもたちの成長につながっていることを実感しています。

今後とも子どもたちの多様な学びの機会の保障、確保をしっかりとしていきながら努めてまいります。岐阜県教育委員会の先生方、本日は誠にありがとうございました。

今後とも子どもたちの多様な学びの機会の保障、確保をしっかりとしていきながら努めてまいります。岐阜県教育委員会の先生方、本日は誠にありがとうございました。

2025年02月26日

NIE(Newspaper in Education=「エヌ・アイ・イー」と読みます)は、学校などで新聞を教材として活用する活動です。1930年代にアメリカで始まり、日本では1985年から始まりました。現在は、青少年の育成や活字文化と民主主義社会の発展などを目的に掲げられ全国展開されています。

NIE(Newspaper in Education=「エヌ・アイ・イー」と読みます)は、学校などで新聞を教材として活用する活動です。1930年代にアメリカで始まり、日本では1985年から始まりました。現在は、青少年の育成や活字文化と民主主義社会の発展などを目的に掲げられ全国展開されています。

新聞の強みは、事件・事故、政治、経済から文化、スポーツまであらゆる分野の情報が網羅されていることです。新聞を学習に活用することで、社会への関心を高め、自分ごととして考えを深めることにつながります。また、正しい情報を取捨選択し、読み解く情報活用力が身に付き、地域や社会の中で課題を見つけ、解決するために行動する力が育まれるとされています。

新聞の強みは、事件・事故、政治、経済から文化、スポーツまであらゆる分野の情報が網羅されていることです。新聞を学習に活用することで、社会への関心を高め、自分ごととして考えを深めることにつながります。また、正しい情報を取捨選択し、読み解く情報活用力が身に付き、地域や社会の中で課題を見つけ、解決するために行動する力が育まれるとされています。

可茂自悠学舎では運営会社であるサーバントの千住敏晃社長の“子どもたちのために活用を”のはからいにより岐阜新聞を購読しています。

自悠学舎でも定期的にNIEの活動を始めています。まず、一人一人に朝刊一部を渡し、じっくりと新聞に向き合い自分にとって特に気になる記事を見つけます。そしてその中でも最も気になった記事をハサミで切り抜きます。切り取った記事を自分のノートに貼り付け、ノートの余白に感想を書いていきます。そして、仲間同士で自分が選んだ記事の紹介と感想を交流します。たったこれだけの活動なのですがどうでしょうか。子どもたちから感想を聞いてみますと「新聞を使った活動はとても楽しい」と話してくれます。実際に楽しいから「次もやりたい」という気持ちになり毎週行うことになります。

自悠学舎でも定期的にNIEの活動を始めています。まず、一人一人に朝刊一部を渡し、じっくりと新聞に向き合い自分にとって特に気になる記事を見つけます。そしてその中でも最も気になった記事をハサミで切り抜きます。切り取った記事を自分のノートに貼り付け、ノートの余白に感想を書いていきます。そして、仲間同士で自分が選んだ記事の紹介と感想を交流します。たったこれだけの活動なのですがどうでしょうか。子どもたちから感想を聞いてみますと「新聞を使った活動はとても楽しい」と話してくれます。実際に楽しいから「次もやりたい」という気持ちになり毎週行うことになります。

自悠学舎でのNIE活動、継続して行っていくことで個々の子どもたちにどのような変化が見られていくのかまたブログ上でお知らせしていきたいと思います。

自悠学舎でのNIE活動、継続して行っていくことで個々の子どもたちにどのような変化が見られていくのかまたブログ上でお知らせしていきたいと思います。

2024年10月24日

不登校は、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状態であるといえます。学校に登校しない理由は一人一人が違い、不登校への考え方も千差万別にあるといえるでしょう。

今、可茂自悠学舎にも、何らかの理由で学校へ行けなくなってしまった子どもたちが通ってきてくれています。その子たちの様子を見ていると日に日に元気になり笑顔も増え、毎日休まず通室できる子も増えてきました。そんな変化が表れてきた子どもさんの共通点を探ってみますと、自分が好きなことや得意なことをうまく活かすことができていると感じます。

ある生徒さんは、編み物をすることがとても大好きで、自分が使う手提げバックを作っていました。その様子を見ていると編み込みのスピードも速く、編み目も均一でとても美しく仕上げていました。その生徒さんのお母さんから聞いてみますと、編み物を始めたのはまだ最近で、少しやり方のコツを覚えるとあっという間に覚えてしまったとのことでした。私は、実際に編み物が得意なのだけどむしろ何かを始めるときにやり方やコツを覚えるのが得意でそこにその子どもさんの強みがあるのではないかと見立てました。そして少し目線を移し、実際にその子どもさんに何がマッチするのかいろいろと試してみたのでした。

ある生徒さんは、編み物をすることがとても大好きで、自分が使う手提げバックを作っていました。その様子を見ていると編み込みのスピードも速く、編み目も均一でとても美しく仕上げていました。その生徒さんのお母さんから聞いてみますと、編み物を始めたのはまだ最近で、少しやり方のコツを覚えるとあっという間に覚えてしまったとのことでした。私は、実際に編み物が得意なのだけどむしろ何かを始めるときにやり方やコツを覚えるのが得意でそこにその子どもさんの強みがあるのではないかと見立てました。そして少し目線を移し、実際にその子どもさんに何がマッチするのかいろいろと試してみたのでした。

今、自悠学舎内では、卓球をすることがムーブになっています。そんなことから恐る恐るラケットを握り、卓球というよりピンポンを始めてみたのでした。始めてみるとすぐにコツをつかみ、自分でもどんどんうまくなっていくことが実感できます。興味をもつと家庭でも話題になり、休みの日に家族で卓球をしたことも楽しそうに話をしてくれました。“上手くなりたい”という気持ちが“もっとやってみたい”という新たな意欲を生み出します。

子どもさんに学校に行けなくなった理由を尋ねてみますと「学校でみんなと合わせるのがつらくなって」と話してくれました。不登校になってしまった多くの子どもさんはまるで空缶が潰れてしまったような状態になっています。まずは自らのエネルギーを回復していく過程が必要になります。可茂自悠学舎では、その子どもさんのにあった働きかけをしながら、その子どもさんの得意や強みをさらに伸ばしていきます。卓球の次はどんなことをやりたいと思うようになるのでしょうか?可能性の追求は限りなく続きます。

2024年10月08日

子どもさんが不登校になったとき、保護者の方、特にお母さまと教育相談を行います。私自身がこれまで数々の不登校の相談活動を行ってきた経験から感じていますことは、子どもさんの不登校改善にかなり効果があることを実感しています。教育相談と言っても何か子育てについて具体的なアドバイスをするわけではありません。じっくりとお話を聴かせてもらいながら、一つ一つ問題を整理していきます。そして、ある出来事が起きた時に、そのことに対してお母さん自身がどのように捉え、何を感じ、何を考え、どのような振る舞いをしたか? そういったことを一つ一つ振り返っていくことをとても大切にします。そうした振り返りによって、自分についての理解が深まり、困り事に対してどのように対応すれば良いかが分かるようになってきます。これまで自分が正しいと思って取り組んできたことも時として真逆の対応であったというような気づきがえられることもあります。そして、新たな得られた気づきをもとに今できることを実行していきます。そうすると少しずつですが自分や自分の周囲で変化がおきてきます。この変化を中心にモニタリングをしていきます。

職場内や家庭内、人との関わりの中で生じるストレスを感じ、悩みを抱えてしまう方が少なからずおられます。そうしたときに、一緒に考えていくことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。可茂自悠学舎では経験豊富な心理士が相談対応します。また、相談場所は、可茂自悠学舎内のスヌーズレンルームの相談室で行います。とてもリラックスできる環境になっております。

職場内や家庭内、人との関わりの中で生じるストレスを感じ、悩みを抱えてしまう方が少なからずおられます。そうしたときに、一緒に考えていくことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。可茂自悠学舎では経験豊富な心理士が相談対応します。また、相談場所は、可茂自悠学舎内のスヌーズレンルームの相談室で行います。とてもリラックスできる環境になっております。

教育相談も随時受け付けております。

2024年09月11日

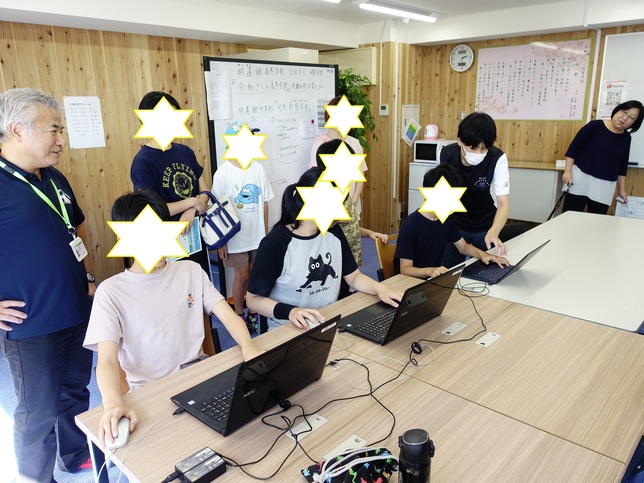

マイクラとは・・・・マインクラフトのことです。自悠学舎の部活動、マイクラ部ができました。

マイクラとは・・・・マインクラフトのことです。自悠学舎の部活動、マイクラ部ができました。

マインクラフトの特徴は、ブロックを自由に使って街造りや大冒険が楽しめることです。広い世界の中で道具を集め、ブロックを集め、ブロックを組み合わせて建物や村を作ったり、壮大なアドベンチャーを楽しんだりするゲームです。

今年度令和さくら高等学院を卒業し、現在サーバントの職員である青山さんの指導のもと今日から活動を始めました。

マイクラでは、自分で遊び方や目標を決め、考えながら実行していく楽しさを体験できます。

マイクラでは、自分で遊び方や目標を決め、考えながら実行していく楽しさを体験できます。

子どもたちがマイクラが大好きなのは、「こうしなければならない」というルールや制約がなく、子どもならではの自由で柔軟な発想を活かせるからだと言われています。

マインクラフトの教育効果として、遊んでいく中で自然と「プログラミングの考え方」や「主体性」「論理的思考性や創造性」が身についていくと言われています。

マインクラフトの教育効果として、遊んでいく中で自然と「プログラミングの考え方」や「主体性」「論理的思考性や創造性」が身についていくと言われています。

私は、今日の様子を見ていて、子ども同士のかかわり、コミュニケーションの力が育つと感じました。グループで行うことから、自然と会話が生まれてきます。分からないところは相手に聞くし、上手くできたことは相手に教えたくなります。そうした過程で主体的にしゃべることができるようになり、積極的に教え合いに発展するのではないかと思います。

今後の子どもたちの成長が楽しみです。

今日は、午後から見学者の方もいらっしゃいました。

随時、見学、相談、無料体験学習を実施しております。ぜひ可茂自悠学舎までご連絡ください。

©2024 KAMO JIYU GAKUSHA